Luis Omar Giménez mató a Carlos Curruqueo a las once de la noche del jueves 14 de octubre de 2021. El asesino era un peón rural. La víctima era un gestor que viajó en su camioneta utilitaria marca Renault desde Santa Rosa, La Pampa, hacia un campo de María Elvira, un paraje ubicado entre Cipolletti y Fernández Oro, sobre la frontera norte de Río Negro. Atravesó en diagonal su provincia para cobrar una deuda por la compra de una camioneta marca Toyota. Su homicida lo citó con la promesa de un desembolso cercano a los dos millones de pesos. Pero no le pagó: lo acribilló. Le asestó cuatro balazos, envolvió su cuerpo, lo metió en la camioneta y a la camioneta en un pozo que abrió con un tractor con pala retroexcavadora a ochocientos metros de su finca.

Tres meses después, dos adolescentes que cazaban palomas en un arenal próximo a un arroyo distinguieron un extraño reflejo que brillaba en el suelo. Se acercaron, curiosos. Empezaron a excavar, intrépidos. Encontraron una camioneta enterrada. Tenía el parabrisas roto. Emanaba un olor pestilente de su interior. Llamaron a la policía. En el interior del vehículo había un cadáver envuelto. Llevaba noventa y ocho días sin rastros de vida. La esposa del gestor había denunciado la desaparición ese mismo octubre. Tardaron cuatro días en exhumar la camioneta y recuperar el cuerpo.

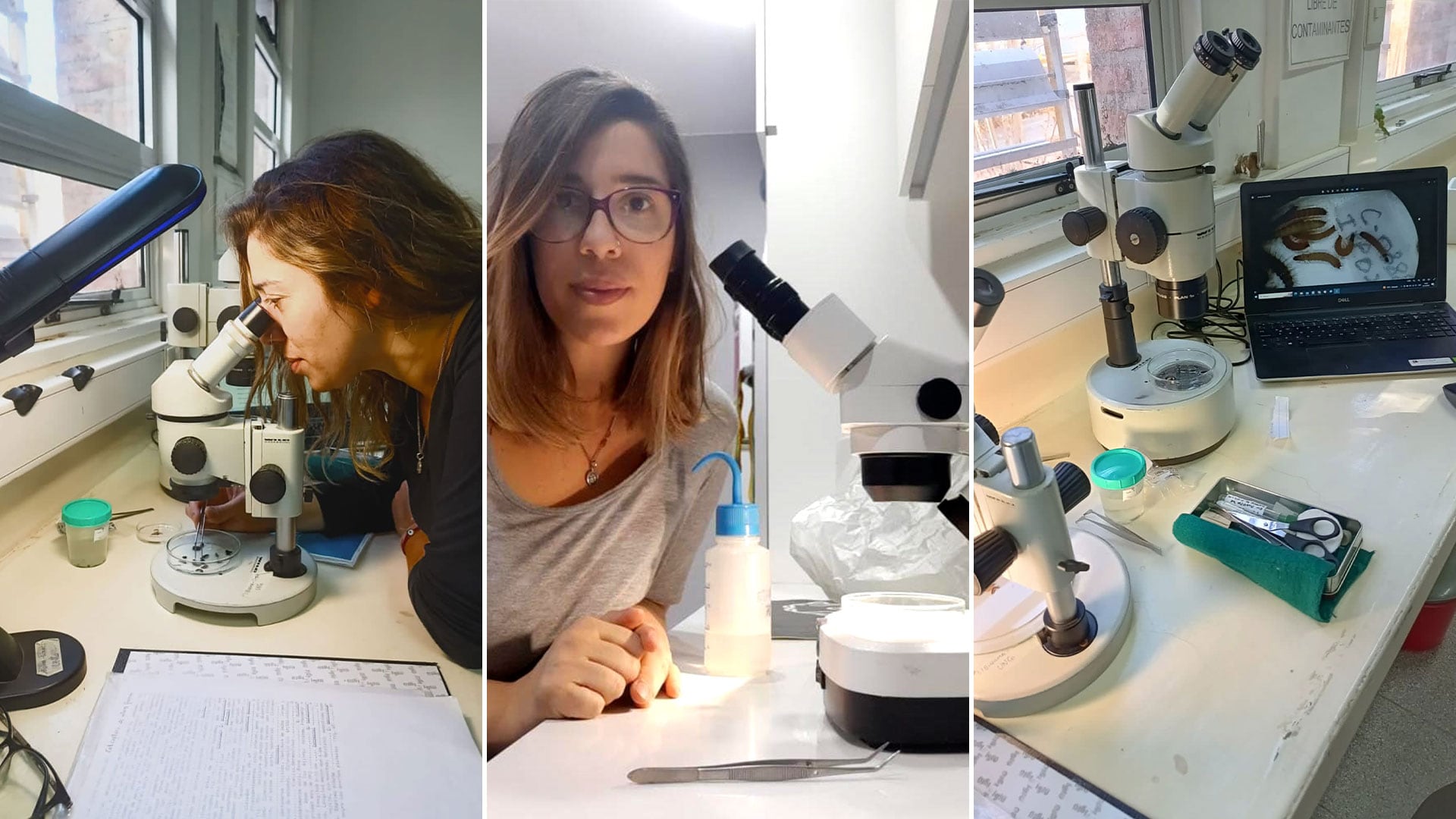

A Ana Julia Pereira la convocaron desde el cuerpo médico forense: tenían trabajo para darle. Habían recolectado 2.148 ejemplares de insectos desde siete áreas del cadáver: el pecho, el abdomen, los genitales y sobre la lona que envolvía el cuerpo. Recibió el material. No pudo con su genio y elucubró una historia. Visualizó el conflicto, el crimen, el ocultamiento, la descomposición. Infirió a través de las muestras, proyectó a través del microscopio. “Las moscas son las primeras que llegan a la muerte -dice-. Algunas especies, las que llamamos califóridos, que son las metalizadas de colores verdes y azules, son atraídas por los primeros olores que larga el cuerpo. Viajan kilómetros hasta encontrar un cadáver”. Primero se descomponen las proteínas, después los lípidos. Conforme el proceso de putrefacción, invaden el cuerpo distintas especies de moscas: las “moscas de la carne” primero, después los sarcofágidos, las múscidos, los fánidos, los fóridos.

El ciclo empieza con las moscas conquistando un muerto. Ponen más de quinientos y menos de dos mil huevos, preferentemente, en las heridas, donde la humedad potencia la gestación. Si no hay laceraciones, hallan refugio en las cavidades naturales del rostro -fosas nasales, boca, oídos, ojos- o buscan amparo en la zona genital, a efectos de preservar su progenie de los depredadores. Los huevos se convierten en larvas, reemplazan la capa de cutícula que las recubre, se vuelven pupas, emigran del cuerpo. Usan el cadáver para reproducirse. Nacen de un final. Son los primeros indicios de una muerte, los dueños de la primicia. Llegan antes que los escarabajos.

Los restos de Carlos Curruqueo conservaban miles de moscas y escarabajos en sus diferentes estadíos: huevos, larvas, pupas, puparios, mudas. La recolección de muestras le permitió develar algunos secretos del crimen: los insectos se lo enseñaron. “Vas entendiendo cuánto tiempo pasó, vas entendiendo que evidentemente el cuerpo no estaba oculto o en un lugar inaccesible. No estaba completamente enterrado. Tenía que haber una parte del auto por fuera de la superficie”, presume. Le pidió fotos de la escena a la fiscalía y ratificó su teoría. El parabrisas estaba roto: la pala del tractor, en la vorágine por procurar sepultarlo, rompió el vidrio frontal.

El gestor de 46 años desapareció ese jueves de octubre: nunca nadie lo volvió a ver desde entonces. Los peritos determinaron que su teléfono celular dejó de emitir señal ese mismo día y un informe de la policía local indicó que una antena había captado su señal en las proximidades de la chacra del homicida. Cuando los efectivos le consultaron por el paradero de Curruqueo, les contestó que había regresado a La Pampa. Nunca pudo librarse del designio de la sospecha. El hallazgo fortuito de la camioneta y del cadáver lo expuso. La autopsia no pudo determinar la fecha de la muerte dado a que el grado de descomposición del cuerpo era avanzado. Lo hizo Ana Julia Pereira, a raíz de la evidencia recolectada: las moscas y los escarabajos. “Como mínimo lleva ochenta días de muerto”, estimó. La conclusión coincidía con la hipótesis de la fiscalía.

Luis Omar Giménez aceptó su culpabilidad en diciembre de 2022 en un juicio abreviado. Fue penado por homicidio calificado, gozó del beneficio de prisión domiciliaria por ser el único responsable de su madre, quien sufría una enfermedad terminal, hasta que en junio de 2023 la justicia de la provincia condenó al asesino a doce años de prisión. “Sé que uno no tiene derecho a quitar la vida, pero pasó esto y bueno, hoy estoy acá y me hago responsable de lo que hice”, dijo el criminal a modo de perdón. Para entonces, la chica de las moscas ya estaba contribuyendo en otros casos.

Ana Julia Pereira cumplió 38 años el último miércoles 7 de agosto. De la chocotorta, brotaban la velita, la bengala, el cartel de feliz cumpleaños y un símbolo de su vida: la caricatura de una mosca. La misma mosca que decoraba la invitación a la fiesta, celebrada el mediodía del sábado siguiente. La misma mosca que su hija Emilia pintó para ilustrar un dibujo donde había escrito “te amo mamá, feliz cumple”. Ana Julia confiesa que es una fanática de las moscas. “No son los únicos insectos de interés forense -advierte-, también tenemos escarabajos, pero como mi línea de investigación se basa en las moscas, son mi objeto de estudio. Estarían relacionadas más conmigo que con la entomología forense en general”.

Su fascinación no obedece a una simpatía infantil o fruto de su inocencia: no cazaba ni criaba insectos a edad temprana, no sentía especial interés por ningún bicho. Le era absolutamente indiferente. Su obsesión era otra: la genética forense. Había nacido en Bahía Blanca, pero no se siente bahiense. A los tres años, su familia se mudó a Neuquén persiguiendo el trabajo de su papá, médico clínico. La vocación de él le enseñó a Ana Julia un norte: no quería ser médica. No por una valoración de utilidad o de gratificación profesional sino por obra de un rechazo visceral. Él desarrolló tres especializaciones. Se convirtió en médico cirujano. Sus horas extras competían con su tiempo de ocio en familia.

A ella le gustaban las ciencias naturales. Cursó el secundario con orientación en ecología. Consumía los libros de biología, química y física que su papá estudiaba. Cuando él se especializó en medicina legal, se sumergió en el rubro forense. Y a los quince años parió un propósito: “Quería estudiar genética forense porque quería trabajar con las Abuelas de Plaza de Mayo para ayudar en la búsqueda de sus nietos. Esa era mi idea: era un objetivo bien adolescente, medio flashero”. Terminó el secundario y se embarcó en su misión: mudarse a Posadas para estudiar la licenciatura en genética en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.

La distancia por ruta entre Neuquén y Posadas es de dos mil kilómetros: un día de viaje ininterrumpido. A Ana Julia movilizarse le demandaba dos trayectos en micro, transbordo mediante en Buenos Aires. Sus calificaciones eran perfectas, los temas eran fascinantes. Pero la angustia la desbordaba: extrañaba su casa, su familia, su ciudad. Su deseo entraba en conflicto con su autoexigencia y su impulso por la utilidad: no quería desperdiciar un año de su formación. Una charla con su papá la debilitó. “¿No será que querés volver a casa?”, le preguntó. Una sensación de alivio la embargó. Salieron un viernes en una camioneta Partner con destino a Posadas, parada previa de descanso en Córdoba. Recogieron de la pensión un colchón y sus objetos de estudio. Se despidió de sus amigos y emprendieron regreso a Neuquén.

Ana Julia lo asumió como una derrota personal. Un psicólogo la guió en la búsqueda de una nueva carrera: biología en la Universidad Nacional del Comahue, con sede en Bariloche, a seis horas de su lugar. Durante cinco años, semana por medio, regresaba a su casa en Neuquén. Tanta era la periodicidad que viajaba gratis por acumular puntos como pasajero frecuente. El camino era otro, el objetivo era el mismo: la genética forense. “Seguía teniendo en mente la cuestión de los derechos humanos, de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Me gustaba mucho ese tema. Incluso cuando cursé genética en la licenciatura en biología, mi trabajo final fue cómo a través del ADN de las madres se podrían encontrar a los nietos”, cuenta.

Pero no. Pronto descubrió que ese propósito conspiraba con su propia pulsión. Comprendió que la genética, la biología molecular exige excesivo cuidado, suma meticulosidad y una minuciosa manipulación de las muestras, de fácil contaminación. “Era todo muy en detalle”, describe. No armonizaba con su personalidad: “Yo soy más de ir al campo, soy más impulsiva”. En tercer año de la universidad, en la clase de Artrópodos de la materia Invertebrados II, conoció a los insectos. “No era esa típica chica que de chiquita guardaba insectos u hormigas. Me gustaba mucho lo que era el muestreo, el trabajo de campo y el cotejo en el laboratorio. Sabía que me iba a dedicar a la ciencia aplicada. Quería resolver cosas”, dice. Hasta había pensado estudiar matemáticas por esa obsesión involuntaria por resolver enigmas y obtener resultados.

Artrópodos fue su umbral, su epifanía. Tenía 22 años, tal vez 21. Un comentario volátil de su profesor penetró su conciencia. No recuerda la frase específica, sino su contenido. Habrá sido, como respaldo a una filmina, que “algunas aplicaciones que tiene la entomología es el estudio de los insectos de interés forense en la data de la muerte”. “Entomología forense” rebotó en su pensamiento. No había nadie en la región que se dedicara a una especialidad de ciencia aplicada capaz de emplear las poblaciones de insectos y artrópodos como pruebas científicas en asuntos legales.

Rastreó en el INTA de Bariloche a quien ofrecer la dirección de su tesis de licenciatura. Se presentó, preguntó quién trabajaba con insectos y le dijo que quería abordar cualquier tema sobre el que pudiera generar conocimiento. Juan Corley, especialista en la ecología de invasiones y plagas, licenciado y doctor en ciencias biológicas, investigador superior del Conicet, la instruyó. Ana Julia eligió estudiar a la chaqueta amarilla: la avispa que come carne, la que se caracteriza por su agresividad, la que molesta a los pescadores, la que fastidia a los asadores patagónicos. “Cuando llegó el momento de presentarme al doctorado con una beca en Conicet, ya estaba instalada en el laboratorio”, relata.

Aceleró los procesos. Paralelo al doctorado, se inscribió en un curso de introducción a la entomología forense que el profesor Néstor Centeno daba en la Universidad de Quilmes. Al final del primer día, esperó que el docente quedara solo para preguntarle si podía hablar con él. Accedió con gentileza y le ofreció el tiempo de su almuerzo para conversar. “Estoy haciendo el doctorado en el INTA con insectos plaga, con la chaqueta amarilla, pero a mí me interesa esto”, le dijo ella. “Lo bueno -le respondió- es que ya estás en lo que es entomología aplicada y trabajando con un insecto que es carroñero. Deberías empezar a meterte en la parte forense de a poco, podés venir al laboratorio, podés hacer pasantías, podemos hacer lo que vos quieras”.

Cursaba el doctorado en chaquetas amarillas en el laboratorio del INTA y en paralelo emprendía ensayos caseros con moscas en su casa. Cada quince días, viajaba a Bernal para encontrarse con Centeno. “Teníamos un vínculo informal: él conmigo no tenía ningún compromiso, ni una beca, ni una pasantía. Me ayudó por una cuestión altruista. No obtenía ningún beneficio, lo hizo porque le interesaba la disciplina. Su objetivo personal antes de jubilarse es que haya una entomóloga o un entomólogo forense por provincia”, dice, agradecida.

Su día era intenso. Lo único que le importaba era la universidad, el doctorado, la formación forense y jugar al básquet. Descubrió el deporte a los veinticinco años. Mide 1,78 metros y juega de pivote. Entrenaba de once de la noche a una de la mañana. No tomaba siestas y por la noche procuraba dormir lo necesario para recuperar su plenitud fisiológica. Andaba en bicicleta de un laboratorio al otro. “Iba al INTA, hacía los muestreos, escribía algún paper, la tesis o simplemente leía y estudiaba”, repasa. El calendario le ordenaba la tarea: en verano, temporada alta de insectos, era tiempo de selección de muestras; en invierno, las labores de escritorio.

Antes de terminar de escribir la tesis del doctorado, ya tenía en trámite la presentación del posdoctorado. Sería en entomología forense, codirigida por un biólogo ajeno a la disciplina que le cedía su espacio en el laboratorio. Pidió el traslado del INTA de Bariloche al INTA de Alto Valle. Regresó a Neuquén para establecerse definitivamente en la ciudad donde se crió. Lo siguió Federico, un porteño de Villa Urquiza mudado al sur por su trabajo como electromecánico. Se casaron en mayo de 2014. Para entonces, ella había aplicado para cursar una pasantía en criminalística de la policía de Neuquén.

Asistía dos veces por semana. Le enseñaban cosas en las que no iba a especializarse: aprendió lo que era una cadena de custodia o cómo se solicita un oficio, conoció el gabinete de balística, visitó la sala de bioquímica. Su pretensión era otra: quería absorber los conocimientos del funcionamiento básico, generar interacción, comprender los vicios y las tramas del sistema judicial, una órbita ajena a su entendimiento. Tejió vínculos de amabilidad y confianza con quienes proyectaba colaborar: oficiales, peritos, fiscales.

Una noche cualquiera de septiembre de 2015 la llamaron por teléfono. Era el jefe de criminalística. “Tengo un caso, ¿querés venir?”, le preguntó. “Sí, dale, caliento el agua y voy”, contestó entusiasmada. Estaba en la casa de sus papás dispuesta a sentarse a cenar. Su marido estaba trabajando, su hermana estudiaba en La Plata. No dudó: el llamado era lo que estaba esperando, una invitación a su primer caso real, su primer cadáver humano en descomposición. Los pedazos de chancho dispersos por el patio, los perros atropellados de las rutas neuquinas y las trampas para moscas habían sido prácticas. Llevaba cuatro meses como pasante.

La escena estaba cerca. Calentó el agua a ochenta grados, la metió en el termo y se fue. En el baúl tenía preparado todo lo que necesitaba. Se había comprado un bolso, una lupa, pinzas, tubos para muestras, alcohol al setenta por ciento, guantes, cofia, mameluco, barbijo, frascos de orina, vasos, bandas elásticas, gasa. El agua caliente le sirve para detener el desarrollo de la larva (quedan rígidas y disponibles para calcular su crecimiento) y el alcohol concentrado para preservar sus propiedades. Desconocía todo lo que fuera a experimentar esa noche. “Era la primera vez que me encontraba con una escena real -insiste-, con los vecinos chusmeando, con el fiscal adentro, con el cuerpo de criminalística trabajando. Llego, estaciono el auto, me pongo el mameluco y entro”.

Lo sintetiza como una postal de película. La casa emanaba un hedor pestilente. La suciedad había colonizado el espacio. La cocina tenía platos y ollas acumuladas, síntomas de la inacción. La inmundicia había tomado habitación, donde aún estaba prendido un calefactor. El piso era viscoso y los visitantes debían forzar los pasos para despegar las zapatillas. El olor hediondo no la vulneró. El cuerpo estaba putrefacto, hinchado. El médico legista le indicó: “Acá hay. Te ayudo a mover el cuerpo”. Ana Julia recogió larvas: tomó su primera evidencia. Distinguió sobrevolando a una mosca. No la pudo capturar, pero la identificó.

“Cuando salgo estaban las chicas de criminalística, las que yo conocí en la pasantía. Me preguntan cómo me fue, por lo bajo. Yo estaba feliz porque lo había podido hacer, porque no me había dado asco. Entonces les digo: ‘Estoy emocionada’. Y me contestan: ‘Ana, ¡Bajá, están los familiares afuera!’. Tenían razón: yo estaba tan feliz y los familiares, afuera llorando. Esa fue mi primera enseñanza. Ya no es más el laboratorio, el chancho del patio, las trampas de moscas. Ahora es trabajar con personas y con familiares de víctimas. Es otra cosa”, narra.

Cuando volvió a su casa, su mamá le pidió: “Sacate esas zapatillas con olor a muerto”. Esa noche confirmó, entre otras cosas, que la peste nauseabunda de un cuerpo fétido y putrefacto no le resultaba prohibitivo. “Nunca me pareció insoportable el olor. No es que me adapté, siempre lo toleré”, precisa. Sabe que su resistencia a la pestilencia es una excepción: por eso conserva su cámara de cría en un cuarto de máquinas emplazado al aire libre y circunscribe sus tareas en el laboratorio de la Universidad del Comahue a diciembre y enero, cuando sus colegas están de vacaciones.

Escribió las conclusiones de su primer caso real para incorporar al expediente. Estimó la fecha de la muerte, que en la jerga se conoce como intervalo post-mortem. Cotejó la temperatura de la habitación, asumió que los huevos de las moscas se criaron en una atmósfera templada constante y valoró que la víctima llevaba sin vida alrededor de una semana: su apreciación coincidía con el lapso que la persona llevaba desaparecida. Su pericia, finalmente, nunca fue anexada a la causa. Lo relativizó: “Para mí fue un antes y un después saber que realmente podía trabajar de esto, podía hacerlo bien”.

Nueve años después, acumula veintiún peritajes. El más significativo fue el caso de Cielo López, un feroz femicidio que escaló a la agenda nacional y concibió una ley provincial que lleva su nombre. Ocurrió en septiembre de 2019. El cuerpo de la adolescente de dieciocho años apareció descuartizado: la cabeza y los miembros superiores e inferiores estaban encallados en una parte del río Limay, mientras que el torso seguía flotando. La entomóloga forense fue convocada para saber el intervalo post-mortem. Debió realizar un ensayo rápido para identificar cuánto tiempo sobrevivía un huevo de mosca sumergido en agua. Su conclusión coincidió con una pericia telefónica: el celular del sospechoso se había apagado en el mismo umbral de tiempo. Ana Julia compareció en el juicio cuando su hija tenía apenas diez días de vida: aún recuerda con pavor cómo Alfredo Escobar, el femicida, la miraba a los ojos. Un jurado popular lo sentenció a cadena perpetua el 12 de noviembre de 2020.

Es lo que más le piden: el principal objetivo de la entomología forense es la estimación del intervalo post-mortem. “La medicina puede tranquilamente calcular la data de muerte, pero con el paso del tiempo y el calor el cuerpo empieza a descomponerse, y las estimaciones se vuelven menos precisas. Ahí es cuando entra en juego la entomología”, enseña. No es lo único: el estudio de las crías de moscas y escarabajos puede determinar la estacionalidad de la muerte, sus condiciones, su ubicación, su exposición a la intemperie, el movimiento del cadáver.

Ella es la única entomóloga forense del norte de la Patagonia. Son solo nueve profesionales en el país. Son amigos y tienen un grupo de Whatsapp que se llama “EF´s rioplatenses”, renombrado con la incorporación de un colega uruguayo. Hay en Mendoza, en Salta, en Chubut, en Córdoba, en Buenos Aires. Algunos pertenecen al poder judicial, otros -como ella- al Conicet. Mientras escribía el artículo científico de su última investigación, le advirtieron el desfinanciamiento de su próximo proyecto: deseaba investigar si las larvas halladas en un cadáver conservan restos toxicológicos que la víctima pudo haber consumido. Su propósito era dar luz sobre presuntos suicidios de mujeres con denuncias de violencia de género.

“A veces no hay cómo demostrar que en verdad no fue un suicidio -dice-. Cuando no encontramos indicios de defensa en la víctima, sospechamos que pudo haber tomado algún tipo de psicofármaco que disminuyó su resistencia. ¿Qué pasa cuando encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición? El psicofármaco se descompone y no se detecta en el análisis toxicológico. Pero, ¿las larvas?”. La presunción es que el psicofármaco puede quedar activo en las crías. Se lo preguntaron y ella abrió una línea de investigación: quería alcanzar con la entomología forense donde la pericia toxicológica no llega. “Ahora estamos totalmente desfinanciados. Hace una semana mandaron un mensaje del gobierno nacional diciendo que la convocatoria a estos proyectos se caen y que si el año próximo llega a haber plata disponible va a ser usada básicamente para lo que es ciencias agrarias e inteligencia artificial”, cuenta apenada.

Ahora Ana Julia Pereira, licenciada en ciencias biológicas y doctora en biología, juega un torneo senior de maxibásquet en el Club Deportivo Plottier, prepara el cumpleaños de cinco de su hija Emilia, colabora en dos pericias de una fiscalía de Cutral Co, trabaja para convencer a los órganos judiciales sobre los beneficios de su disciplina forense y espera con expectativa la llegada del calor, la temporada alta de las moscas.