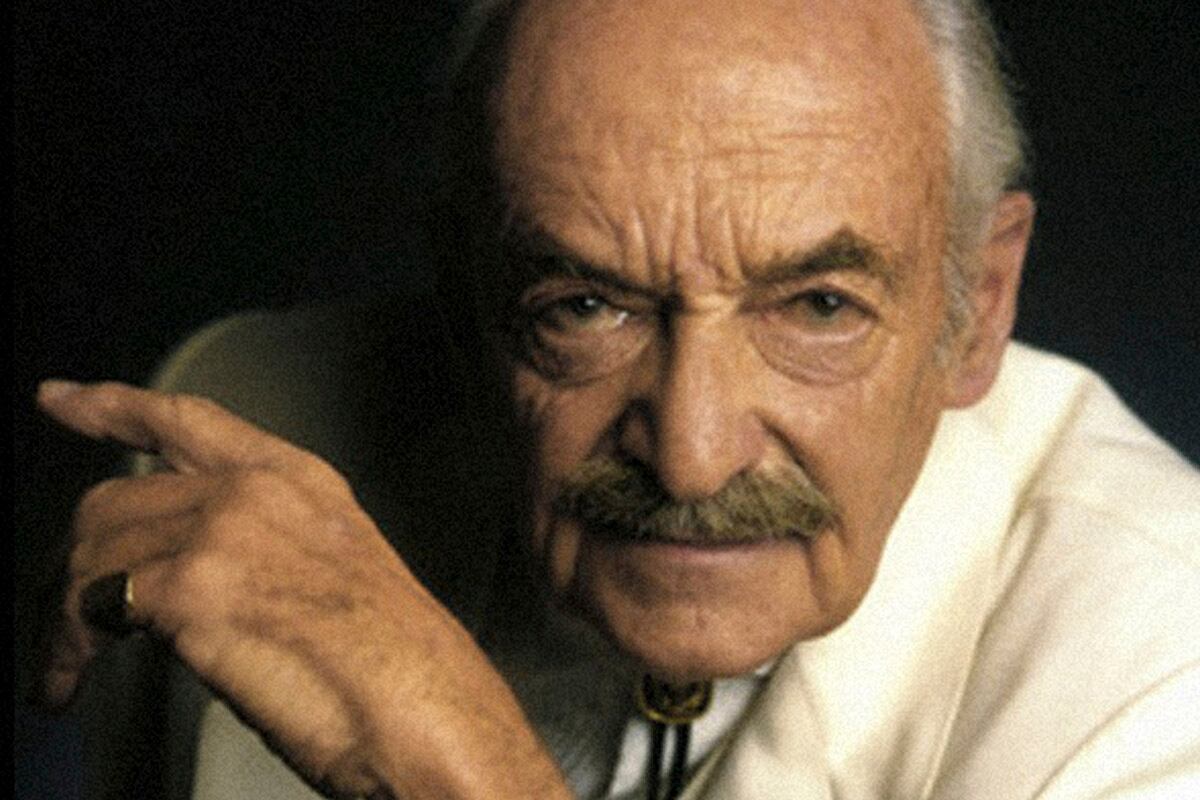

“No se puede hacer más lento…”, decía mientras movía las cartas solo con su mano izquierda. Así, dejaba boquiabiertos a los espectadores que miraban sin dar crédito su magia. Nacido el 24 de septiembre de 1928, René Lavand supo desde que era un niño que quería ser un ilusionista. Mejor dicho, quería ser el mejor ilusionista de todos los tiempos. Y así se lo había manifestado a sus padres, Antonio, viajante de comercio y zapatero, y Sara, maestra. Aquella decisión vocacional la había tomados después de que su tía Juana lo llevara a ver a un mago panameño descendiente de chinos conocido como El Gran Chang, que estaba de visita en la ciudad de Buenos Aires. Para entonces, él tenía apenas 7 años. Y, en su inocencia, no podía imaginar nada de lo que sucedería después en su vida. Ni lo bueno, ni lo malo.

En los carnavales de 1935, Héctor René Lavandera -tal su nombre real- jugaba en la puerta de su casa de Coronel Suárez. Allí se había mudado la familia a raíz de la quiebra de la zapatería de su padre, cuando a loas amigos de René se les ocurrió cruzar la calle. Todos llegaron a la otra vereda, menos él. Un joven de 17 años que manejaba el auto de su progenitor lo atropelló, pasando con la rueda de su coche sobre su brazo derecho. Y aunque logró salvar su vida, los médicos no tuvieron más remedio que amputarle la mano unos centímetros por encima de la muñeca. Él era diestro, así que todos pensaron que quedaría inhabilitado para hacer muchas actividades. Y que nunca, pero nunca, iba a poder cumplir su sueño de hacer magia.

Para colmo, sus padres decidieron mudarse a Tandil cuando él tenía 14 años. Y la idea de deslumbrar al público con su arte parecía cada vez más lejana. Sin embargo, pese a las evidentes dificultades, René nunca se dio por vencido. Tuvo que aprender a hacer todo de cero, desde comer y escribir hasta jugar a la paleta, con su mano izquierda. Y se esforzó por aprender sus primeros trucos con las cartas, convirtiendo su limitación en un potencial.

“Tuve la suerte de no poder copiarle a nadie. Porque no hay libro ni maestro que te enseñen técnicas para mano izquierda, así que tuve que hacerme autodidacta. Porque yo tenía la suerte de tener una sola mano. Y así surge el estilo, la personalidad, lo que no se puede copiar”, contó Lavand en El gran simulador, el documental que Néstor Frenkel realizó sobre su vida.

Pero claro, por aquella época, el único que pensaba que algún día podría lograrlo era él mismo. De hecho, en alguna oportunidad contó que se daba cuenta de la pena con la que lo miraba su padre cuando lo veía leyendo el libro Secretos de Cartomagia, de Joan Bernat y Esteban Fábregas, con el que había empezado a explorar el ilusionismo. El hombre llegó a verlo trabajando como empleado bancario, donde él se las arreglaba para contar dinero y escribir a máquina con una sola mano. Pero falleció de cáncer en 1955, antes de que René debutara en un escenario con sus barajas.

Uno de sus compañeros de trabajo, a los que solía entretener con sus trucos en los ratos libres, lo alentó para que montara su propio espectáculo. Y le consiguió un contacto para que pudiera debutar en el Hotel Continental. Pero René fue por más. Y terminó ganando un concurso de ilusionismo que tuvo lugar en Buenos Aires y que le permitió empezar a presentarse en distintos teatros porteños. Así fue como, ya con su nombre artístico, logró llenar las salas del Teatro Nacional y el Tabaris. Y hasta consiguió que se le abrieran las puertas de la televisión, ni más ni menos, que a través del exitoso ciclo El show de Pinocho que conducía Juan Carlos Mareco.

“Ilusionismo, ilusión… ¡Qué bien suenan estas palabras! Me gustan más que magia, magos, prestidigitación, prestidigitadores. Me gustó el término de por sí y, además, a mi juicio, es el que más se adapta para calificar nuestro arte, pues somos precisamente eso: creadores de ilusiones. ¡A lo que puede hacernos llegar una ilusión!”, decía Lavand. Es que no se trataba solo de hacer bien un truco. Se trataba del proceso mediante el cual, con historias muy bien narradas de por medio, lograba que el espectador se sumergiera en un mundo fascinante

¿Cuál había sido el origen de su frase de cabecera? “¡Que lo haga más lento!”, le había gritado fascinado al mago Chang cuando había ido a verlo. Pero el hombre no lo escuchó. Él, sin embargo, había tomado como costumbre mover sus cartas cada vez más pausadamente, como para que el público intentara descubrir el secreto de sus trucos. Algo que nunca ocurrió. Ni en la Argentina, ni en el resto del mundo. Y es que, tras una pequeña gira por México, René comenzó a presentarse en distintos lugares de América. Y a raíz de una presentación en Las Vegas, fue convocado para el programa de Ed Sullivan, quien quedó atónito al verlo. “Nunca olvidaré su cara y el asombro de quienes nos rodeaban. Un norteamericano llevando a la televisión a un prestidigitador manco… Era como presentar a un bailarín rengo”, recordó luego.

Lavand también llevó su magia a Europa. Hizo sus primeros shows junto al ilusionista español Juan Tamarizs, que lo llevó a Madrid, Francia y Alemania. Y luego se presentó en Lausanne, Suiza, donde recibió la visita del mismísimo David Copperfield. “Me hizo sentir muy halagado, por más que lo suyo no tuviera nada que ver con lo que yo hago. La diferencia es abismal. Él viaja con cinco toneladas de equipaje y yo con cincuenta gramos, lo que pesa una baraja, él viaja con miles y miles de dólares en materiales y yo con cinco dólares, que es lo que cuesta una caja de cartas”, reconoció René.

En 2002, interpretó al dueño de un bar en el film Un oso rojo, de Adrián Caetano. Pero la realidad es que trabajaba más en el exterior que en el país, según él, no porque el público no se lo pidiera sino porque no estaban dadas las condiciones. Fuera de sus giras, Lavand pasaba sus días en Tandil junto a su esposa, Nora, y daba clases de ilusionismo en un vagón de tren que había comprado para adaptarlo como salón de magia y al que había bautizado con el nombre de Pata de Fierro. Allí partió para siempre de este mundo el 7 de febrero de 2015, luego de sufrir una neumonía. Y más allá de sus trucos, que aún siguen captando la atención de las nuevas generaciones que lo descubren por la web, dejó como legado un ejemplo de resiliencia.

Con la manga derecha de su saco metida siempre en el bolsillo, Lavand se las ingeniaba para fumar, beber vino y manejar las cartas, todo al mismo tiempo. “Cuando vi a Chang, sentí una inyección en mi organismo que movió esa química que evidentemente tenía adentro y quise ser ilusionista. Tras el accidente entré en procesos psicológicos profundos, muy duros, y comencé a crear mis propias técnicas. Al principio hice desaparecer conejos, porque siempre se comienza por las cosas clásicas. Pero lo mío era la baraja, tiene un embrujo especial. Cuando sufrí un momento de depresión, a los 30 años, acudí a un amigo en busca de terapia y lo hice con mucha pena. Le dije: ‘Mirá Carlitos, si yo hubiera seguido otro arte, porque esto es muy limitado, digo, algo que me diera una expansión más grande para lo creativo, me hubiera venido tan bien…’ Pero el que estaba limitado era yo, no el arte del ilusionismo”, fue su reflexión.