La primera vez que lo pensé fue delante de un diario de papel, el lunes 14 de julio de 2014. Una foto recorría el mundo y se nos clavaba en el corazón. Lionel Messi, con la camiseta azul suplente de la Selección, subía los escalones de una de las tribunas del Maracaná para que le colgaran la medalla de plata: lo habían elegido mejor jugador del torneo y había perdido su primera final mundialista. Alguien sacó una foto en la que parece que Messi mira la Copa del Mundo con los ojos de un nene muerto de desolación. Esa foto es la imagen de esa derrota para siempre.

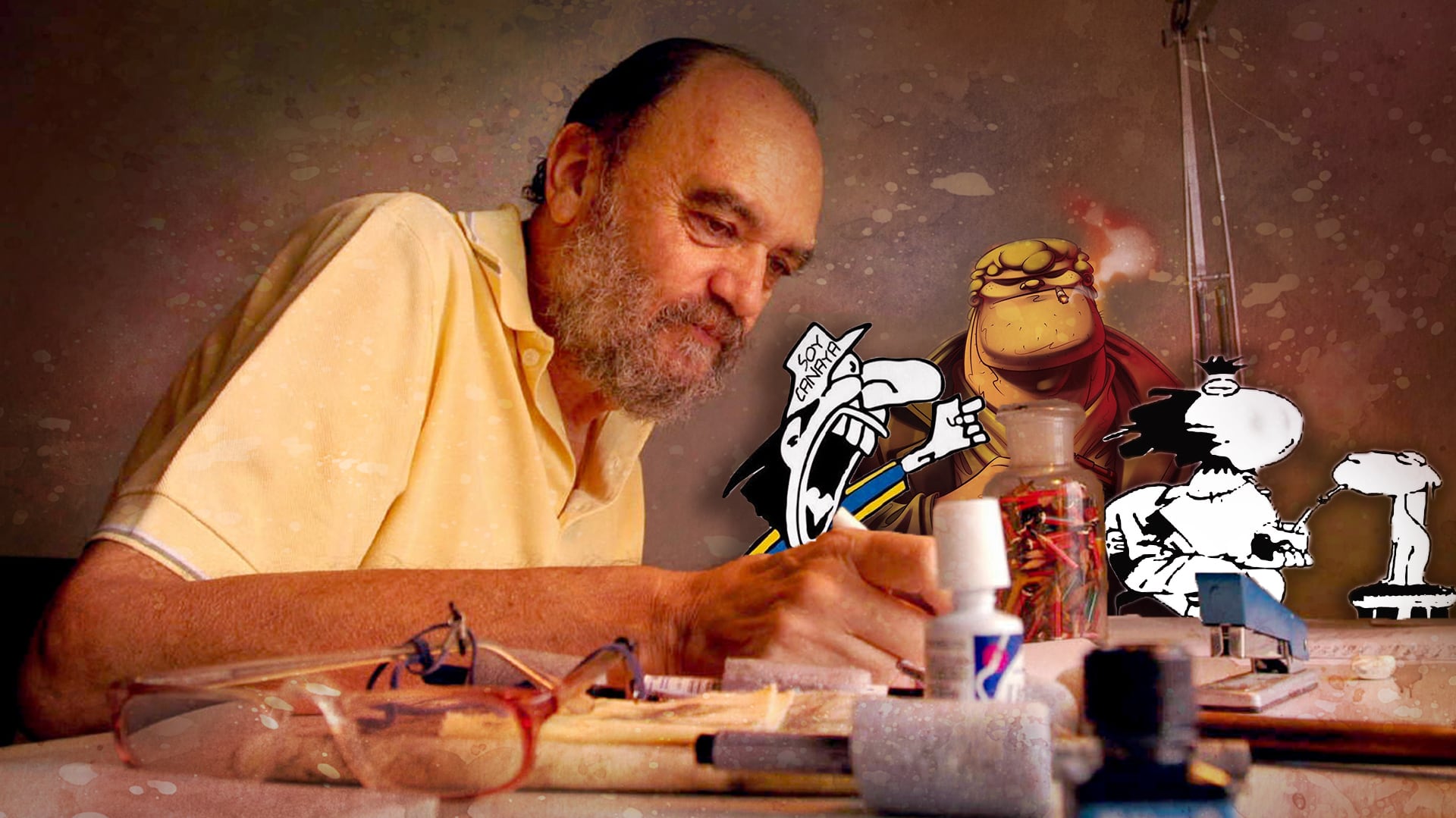

Entonces lo pensé con claridad: “Ojalá Fontanarrosa escribiera sobre esto”. El Negro llevaba (casi) siete años muerto. Le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2003. Había tenido que adoptar el uso casi permanente de silla de ruedas en 2006. Había confirmado en enero de 2007 que ya no dibujaría más porque su brazo derecho ya no se lo permitía -el anuncio público había sido categórico y triste: “Finalmente, la mano derecha claudicó”-. Había muerto tras una insuficiencia respiratoria aguda el 19 de julio de 2007, lo habían despedido frente al Gigante de Arroyito, con aplausos y con silencios.

Fontanarrosa era una especie de argentino total. Una condensación de algunos de nuestros rasgos más sobresalientes, sobre todo de los que más nos gustan a la hora de repasar mental y emocionalmente de qué ingredientes estamos hechos. Un cultor de la amistad -¿qué eran Inodoro y Mendieta sino grandes amigos?-, de ser parroquiano del bar en el que puedan cultivarse esas amistades -¿qué eran los galanes sino eternos parroquianos?-, del amor y la pasión por el fútbol, del fútbol como obra de arte y como, incluso, algo aún más elevado que cualquier manifestación artística, de la neurosis que hace de Buenos Aires una ciudad con un vínculo con el psicoanálisis único en el planeta, de la viveza criolla, de la risa hasta la carcajada, de la puteada, del lenguaje y todas sus posibilidades, del levante tímido y arrebatado al mismo tiempo, del humor negro del que estaban hechas las tiras de Boogie, el aceitoso.

“Ojalá Fontanarrosa escribiera sobre esto”, pensé delante de esa foto de Messi que por suerte ya no alcanza para contar la historia de Leo con la Copa del Mundo, y lo pensé porque fantaseaba con que, con todos eso ingredientes tan argentinos y tan del Negro, como hacía a través de sus cuentos, de sus novelas, de sus declaraciones públicas y de sus historietas, tal vez nos ayudaba a transitar ese dolor. No por minimizarlo pero sí por decodificarlo. Por ponerlo en palabras mejor que nadie.

Imaginaba algunos insultos. Algunas de esas “malas palabras” que reivindicó con una frescura y una pericia inolvidable en el Congreso de la Lengua de Rosario, en 2004, la tarde que todo el país al mismo tiempo supo que la eficacia de la insuperable palabra “pelotudo” radica en esa T tan potente que parece que llevara tilde. Imaginaba algunos párrafos que justificaran nuestro pesar colectivo a base de descripciones irrefutables sobre por qué está bien que el fútbol nos importe tanto. Su lamento por la pelota de Messi que se fue acariciando el palo, por la de Palacio que fue por arriba porque era por abajo, por el penal que no le dieron a Argentina tras la murra que Neuer le propinó a Higuaín con la rodilla. Imaginaba su capacidad para construirnos una luz al final del túnel bajo la idea de que cómo algo tan hermoso como el fútbol no iba a darnos revancha.

La segunda vez que lo pensé no fue porque deseara un texto de Fontanarrosa que acompañara la realidad y la tradujera al argentino en el que nos comunicamos en este rincón del mundo, sino porque creía estar viviendo dentro de un cuento suyo. Fue el 16 de junio de 2019. Diluviaba. Era domingo y era el Día del Padre. Una catarata de fallas que se produjeron en menos de treinta segundos dejaron a casi toda la Argentina sin luz. También se cortó el suministro en algunas regiones de Uruguay y de Brasil. En ese pedazo de Sudamérica, que es un pedazo grande de Sudamérica, había 50 millones de personas sin energía eléctrica al mismo tiempo.

Salvo los habitantes de Tierra del Fuego -una de las cuatro provincias en las que ese domingo inimaginable había elecciones- toda la Argentina estaba a oscuras. Bueno, toda no. Ticino, un pueblo cordobés de 60 manzanas a casi 50 kilómetros de Villa María, también se salvó de la penumbra. Fue por la cáscara de maní, el residuo de la materia prima principal de esa zona, que se usa como combustible para la producción de energía eléctrica. La soberanía energética construida a través del descarte de ese manjar que viene en el triolet de esos bares con mozos que llevan décadas trabajando ahí: esa sí que no la habíamos visto venir. Y ahí estaba Ticino, sus 2.603 habitantes, para hacer docencia y para ser la envidia de un país que se aferraba a las radios a pilas para intentar entender qué pasaba.

Era tan inverosímil, tan parecido a ninguna otra cosa -el apagón y el salvoconducto vegetal de Ticino-, que parecía ficción. Pero una ficción con tonada cordobesa, con indignación y hasta envidia porteña, y con sorpresa de La Quiaca hasta Río Gallegos. Un cuento perfecto de Fontanarrosa, que sabía salir del laberinto del disparate por arriba, bajo la premisa de que, como el fútbol, la Argentina también es la dinámica de lo impensado.

La última vez que lo pensé, después de tantas más en todos estos años, fue ayer a la mañana. En una cafetería del Once. A la hora que las medialunas le ganan la pulseada al triolet, aunque siempre haya algún habitué madrugador para el brindis. Cuatro amigos, digamos de entre cincuenta y sesenta, discutían sobre los cambios que hizo Scaloni el domingo en la final trasnochada de Copa América que Argentina le ganó a Colombia.

Tres de ellos, abroquelados, le decían al otro que se dejara de joder, que los cambios habían estado perfectos, que Paredes se tiró al piso, recuperó una pelota que se iba al contragolpe de ellos, que Lautaro se la dio bien a Lo Celso, y que Lo Celso, que había entrado más o menos, dio un pase como con un guante. Que Lautaro apuntó a la cabeza del arquero y a cobrar.

El otro decía que sí a todo eso pero que cómo el técnico no había sacado a Di María antes, que en partidos anteriores no había jugado tantos minutos, que ya corría cansado, que además Otamendi -que entró en reemplazo de Fideo- había demostrado ser un gran pateador en una definición por penales y entraba fresco, que cómo se corren riesgos hasta último momento en un partido tan chivo, dando tanta ventaja física a un rival que sabía aprovecharla.

“Pero hermano, parecés Bilardo en el 86, que no festejó el campeonato porque estaba obsesionado con que los alemanes habían hecho los dos goles después de un córner, pelota parada, y que cómo eso le iba a pasar a un equipo suyo. Disfrutá Paquito, dejate de joder”, le dijo uno de los amigos al contrera. Otro lo cacheteó con ese gesto de amistad puro cuerpo que tienen los varones a veces y le dijo: “Dale Paquito, no peleemos que el jueves que viene hay que volver al bar”. Esa fue la última vez que pensé en Fontanarrosa. En sus galanes, en su argentinidad al palo, en su locura por el fútbol y en su talento para el arte popular. Esa fue la última vez hasta que llegue la próxima. Cualquier día de estos.